[toc]

程序系统架构演变

目前程序系统架构大体经历了下面几个过程。

架构演变的底层逻辑

先明确一个核心观点:架构的本质是 “权衡”—— 在 “业务需求”“技术成本”“性能体验” 三者间找平衡点:

- 业务需求:用户量、功能复杂度、迭代速度(比如创业项目要 “快”,成熟产品要 “稳”);

- 技术成本:开发效率、运维难度、团队能力(比如小团队养不起微服务运维团队);

- 性能体验:响应速度、可用性、扩展性(比如电商双 11 要抗住 10 倍流量)。

所有架构的演变,都是这三者矛盾升级后的解决方案。

单体架构(2000-2010): “小而美” 的起步阶段

业务背景

2000 年前后,互联网刚起步,产品多是 “工具型” 或 “信息展示型”。比如企业官网(展示产品)、个人博客(写文章)、小型 CRM(管理客户)。

核心需求就是快速上线、能用就行。用户量通常在 1000 以内,功能不超过 10 个模块,每天访问量几千次左右。

这时,没人会考虑 “分布式”“高可用”。因为业务根本用不上,反而会增加开发成本。

架构设计

单体架构的核心概念是 “集中式”。即所有代码、依赖、数据(可选)都在一个应用里,部署在一台服务器上。

因此互联网早期,软件系统的架构就是将所有的功能代码都放在一个应用程序中,并且部署在一个服务器即可。这样可以减少开发,部署和维护的成本。

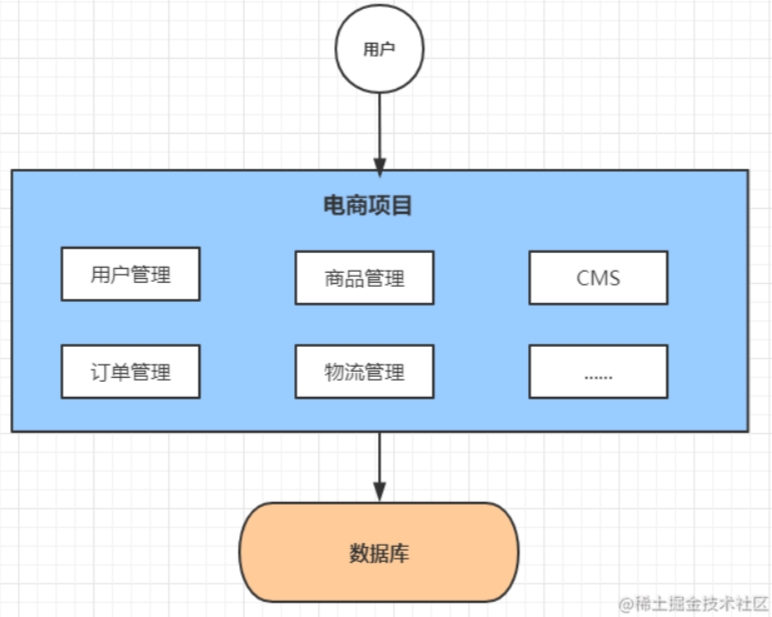

如图所示一个单体架构的电商系统,里面会包含很多用户管理,商品管理,订单管理,物流管理等等很多模块,这些模块通常在一个项目中,然后部署到一台服务器中。

架构优缺点

优点

- 开发成本低:一个人能搞定全栈(前端 + 后端 + 数据库),不用考虑 “服务间调用”“数据同步”;

- 维护简单:报错了直接在代码里打断点,从接口层追到数据层,一步定位问题;

- 部署简单:只需要维护一台服务器,部署时全量替换包,重启服务器就行。

缺点

- 性能瓶颈:由于单体架构中应用和数据库部署在同一个服务器中。因此两者在流量高峰期间会抢服务器 CPU;

- 可扩展性差:由于所有功能都在一个应用中,因此当业务需求增加时,无法针对不同模块进行优化和扩展。

- 部署风险:想改个程序,必须重新打包,重新部署到服务器中,在重启期间,程序无法使用。

- 代码臃肿:如果程序代码不断增加,代码从 1 万行涨到 5 万行,找一个逻辑都要翻半天。

架构优化技巧

- 加缓存:用 Redis 存热门数据(比如门票库存),减少数据库查询;

- 数据库读写分离:主库写(下单),从库读(查订单),分担压力;

- 代码分层:代码严格按 “Controller→Service→DAO” 分层,避免逻辑混乱。

只有当优化后仍满足不了业务(比如用户量超 10 万),才需要考虑下一阶段。

架构突破点

当出现以下场景时,单体架构就到了 “天花板”:

- 服务器 CPU / 内存长期占用超 80%,优化后仍无法下降;

- 单次部署时间超过 10 分钟,影响业务迭代(比如一天要发 3 次版);

- 团队超过 5 人,多人改同一套代码,冲突不断。

这时,“垂直拆分架构” 就该登场了。

垂直拆分架构(2010-2013):业务拆分

业务背景

2010 年后,互联网产品开始向 “多功能” 发展:比如电商从 “只卖商品” 增加了 “订单支付 用户评价 物流跟踪等功能”;

这时,单体架构的 “一锅粥” 问题凸显。即随着单体应用的访问量不断增大,由于单体应用中的各个功能模块紧密耦合,因此无法针对不同的模块进行优化和扩展。

例如电商系统的 “商品浏览”(读多写少)和 “订单支付”(写多读少)混在一起,商品页的高访问量会拖慢支付流程。

架构设计

垂直拆分架构的核心逻辑是 “按业务进行拆分,隔离”。即把原来的大单体拆成多个独立的 “小单体”,每个小单体负责一块业务,拥有自己的代码、服务器和数据库。

将一个大单体按照业务拆分为多个单体之后,每个单体就可以根据需求进行各自优化和扩展了。

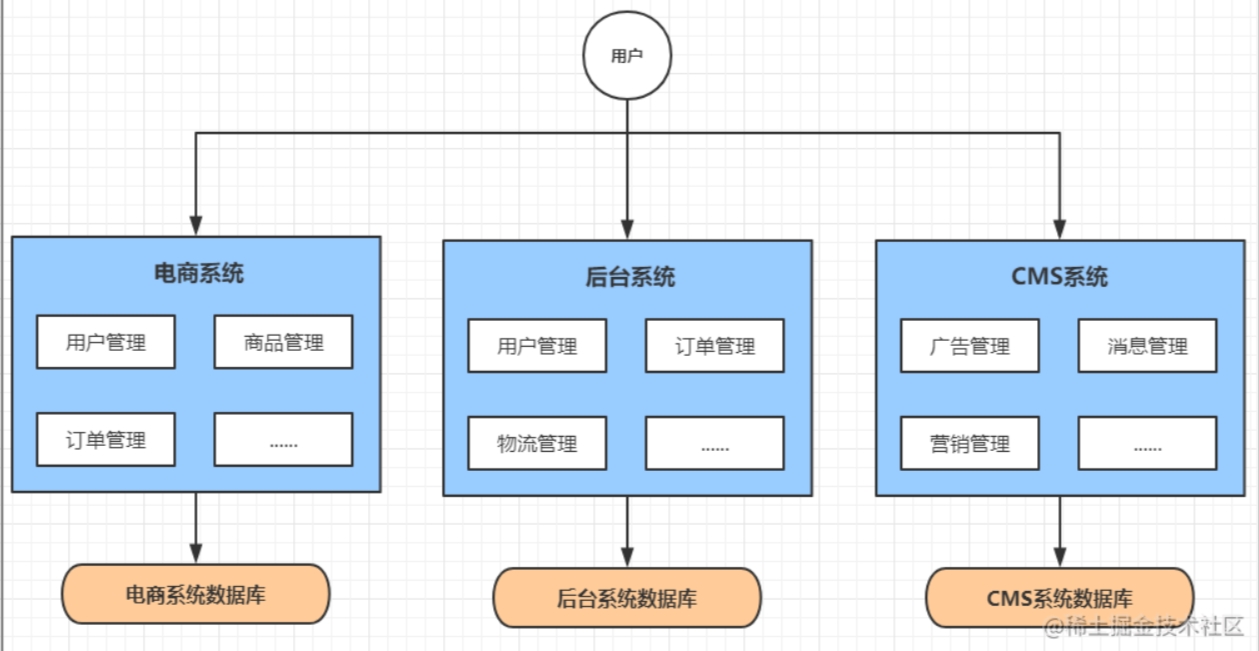

例如一个大型电商系统的单体应用,拆分为电商系统,后台系统,CMS系统等。我们可以根据需求来优化扩展对应的应用。如图所示。

优缺点

优点:解决了单体的 “大而全” 问题

- 风险隔离:例如某电商的商品服务因缓存失效崩了,但订单和支付服务正常,用户还能下单(只是看不到商品详情);

- 方便优化和扩展:商品服务访问量大,则单独对商品服务添加 2 台服务器;如果支付服务要稳定,则单独对支付服务使用高可用配置(双机热备);

- 团队协作:不同的业务功能可以分给不同的团队开发。每个团队专注一块业务,代码冲突少了。

缺点

- 系统复杂度增加:由于是将一个单体应用拆分为多个互不相干的应用。因此系统的复杂度就会增加。

- 数据同步问题: 由于是将一个单体应用拆分为多个互不相干的应用。因此不同应用之间的数据同步问题就会变得比较复杂。

- 重复开发:各个应用之间相互独立,通常无法互相调用,并且应用之间会有重复的代码。例如每个应用可能都需要写一套登录校验的代码。

垂直拆分架构的 “判断标准”

不是所有业务都要拆,满足以下条件再拆:

- 业务模块边界清晰(比如 “商品业务模块” 和 “用户业务模块” 完全独立,没有强耦合);

- 某个模块的访问量 / 数据量是其他模块的 3 倍以上(比如商品模块每天 100 万访问,其他模块 10 万);

- 团队人数超过 10 人,需要按业务域分工。

架构突破点

当垂直拆分后的服务越来越多(比如电商加了 “评价服务”“物流服务”),新的问题出现了。

- 每个服务都要对接支付接口(微信 / 支付宝),但对接逻辑复杂,每个服务都写一遍太浪费;

- 服务间调用越来越多(比如下单要调用商品服务查库存、调用用户服务查地址、调用支付服务发起支付),接口地址管理混乱(改一个接口,所有调用方都要改)。

这时,需要一个 “统一的公共服务” 和 “服务调用管理中心”—— 分布式架构(SOA)应运而生。

分布式架构(SOA)(2013-2016):“公共服务 + 服务总线”

业务背景

2013 年后,互联网产品开始向 “平台化” 发展:比如美团从 “外卖” 扩展到 “酒店”“打车”“买菜”;阿里从 “淘宝” 扩展到 “天猫”“支付宝”“阿里云”。

这些产品的核心特点是 “多业务线复用公共能力”。比如 “支付”“用户认证”“消息推送” 是所有业务线都需要的功能。如果每个业务线都自己做,不仅成本高,还容易出问题(比如支付接口不统一,导致对账混乱)。

因此分布式架构就需要将多个业务中重复的功能进行抽取,做出一个独立的应用,并且让其他需要的应用去调用它。

此时还需增加一个中心,这个中心就是用来连接各个服务应用。各个服务应用之间,只需要和中心进行通信,这个时候,各个应用之间的交互就会变得更加的清晰,业务架构/逻辑等,也会变得很清楚。

架构设计

分布式架构(SOA)的核心是 “标准化公共服务 + 中心化服务总线”。即把所有业务都需要的能力抽成 “公共服务”,用 “服务总线(ESB)” 统一管理服务间的调用,从而解决 “重复开发” 和 “调用混乱” 的问题。

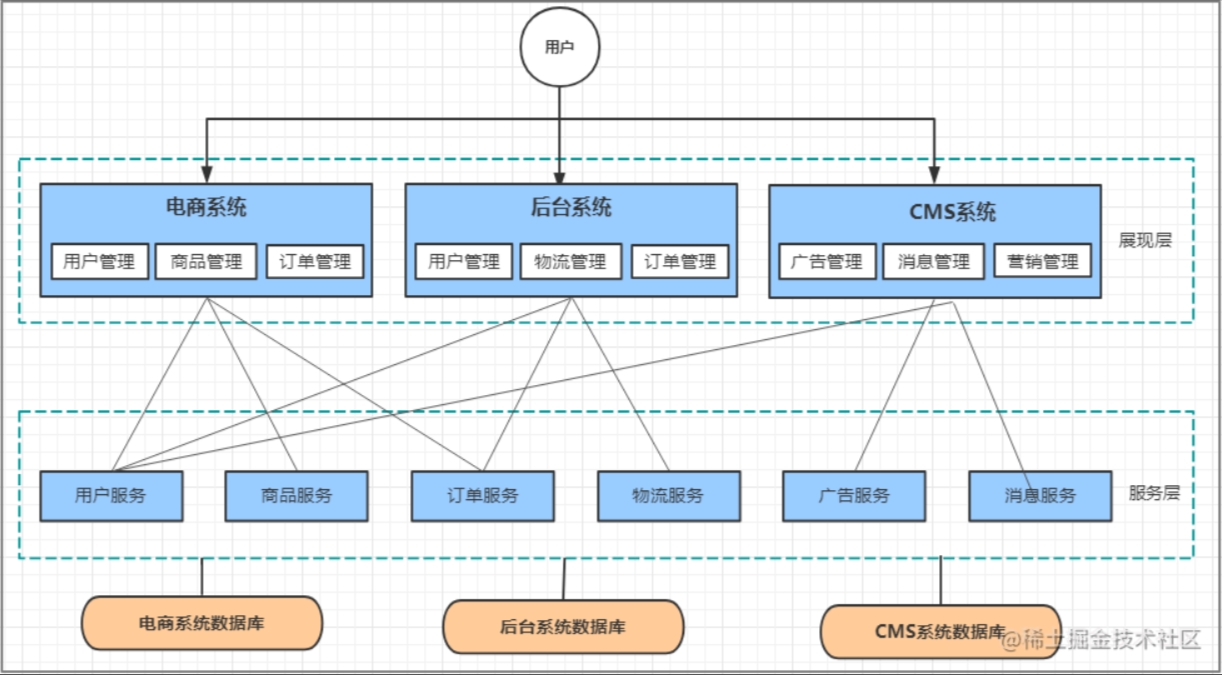

如图所示,无ESB的分布式架构

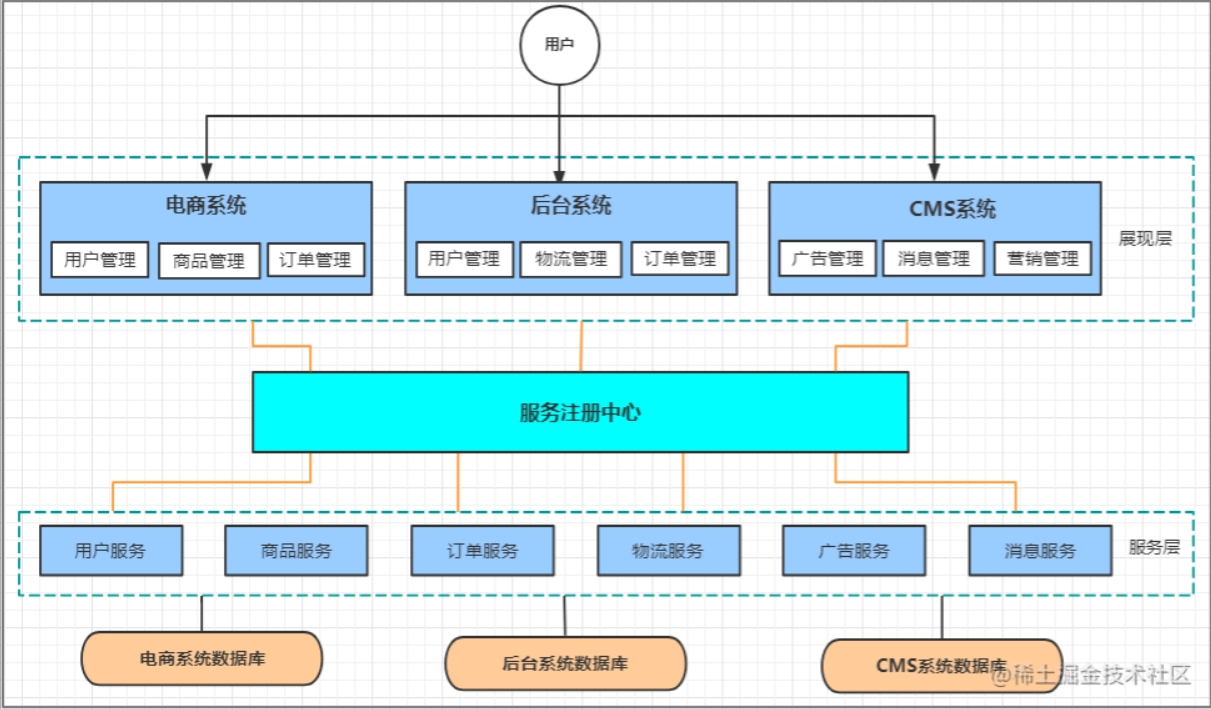

如图所示,有ESB的分布式架构

此处的服务总线(ESB),是用来管理服务应用之间的调用关系的。它会记录下每个服务应用的地址,当一个服务应用需要调用另一个服务应用时,就会去服务总线中查询目标服务的地址,然后进行调用。

优缺点

- 优点1:抽取的公共业务代码来作为服务层,提高了代码的复用性。

- 优点2: 使用中心解决了服务应用之间调用关系

- 缺点1:应用与应用之间的耦合性更高了。并且一旦其中一个公共业务出问题,那么会影响到其他的应用。

- 缺点2:服务与服务之间关系复杂,并且运维和测试部署都会变得困难。

优化方向

- 高可用:给 中心/ESB 或公共服务做集群(多台服务器部署),一台挂了,其他台继续工作;

- 性能优化:给 中心/ESB 加缓存(比如缓存服务地址),减少 中心/ESB 的负载压力;

- 服务解耦:用 “事件驱动” 替代 “同步调用”(比如订单创建后,发一条事件到消息队列,支付服务监听消息队列,不用 中心/ESB 同步调用)。

架构突破点

2016 年后,互联网进入 “高并发时代”—— 比如双 11 的订单峰值超 10 万 / 秒,SOA 的 ESB 根本扛不住:

- 中心/ESB 的集群规模要扩到 10 台以上,运维成本太高;

- 服务间的同步调用(比如下单要等 3 个服务调用完成)导致响应时间超 2 秒,用户体验差;

- 公共服务和业务服务耦合太紧,公共服务改个小功能,所有业务服务都要停服升级。

这时,需要一种 “更灵活、更抗并发” 的架构 —— 微服务架构来了。

微服务架构(2016-2020):“细粒度拆分 + 去中心化治理”

业务背景

2016 年后,互联网产品进入 “生态化” 阶段:比如阿里的 “电商生态” 包含淘宝、天猫、1688、菜鸟物流;字节的 “内容生态” 包含抖音、今日头条、西瓜视频。

这些产品的核心特点是 “高并发、快迭代、多团队独立开发”。比如抖音的 “短视频推荐” 要扛住亿级用户访问,同时每天要发 3 次版(迭代新功能),分布式架构的 “重总线 + 粗粒度服务” 根本满足不了。

架构设计:“拆到最小 + 去掉总线”

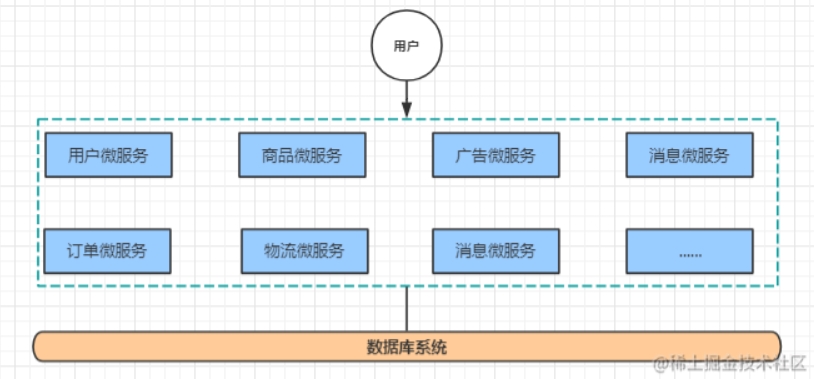

微服务架构的核心是 “细粒度拆分 + 去中心化治理”。就是把服务拆到 “一个功能一个服务”。去掉中心化的 ESB,让服务之间直接调用,同时用 “服务治理工具” 解决调用中的问题。

即原有的大的系统会拆分为多个可以独立开发、设计、运行的小型服务。各个小型服务之间,相互通信,来组成一个业务系统。这就是微服务架构。

微服务架构下需要解决的问题

微服务架构,简单的说就是将单体应用进一步拆分,拆分成更小的服务,每个服务都是一个可以独立运行的项目。

一旦采用微服务系统架构,就势必会遇到这样几个问题:

- 这么多服务,如何管理它们?

- 这么多服务,它们之间是如何互相通信?

- 这么多服务,如何访问它们?

- 这么多服务,一旦某个服务出现了问题,该如何处理?

上面的这些问题都是微服务架构下会遇到的。因此为了解决上面的问题就出现了许多概念。如下所示

- 服务注册发现

- 服务调用

- 服务网关

- 服务容错

- 服务链路追踪

微服务架构的优缺点

优点:灵活、抗并发、易迭代

- 故障隔离:若某一个微服务发送故障,不会影响到其他正常微服务,影响范围小;

- 技术栈灵活:推荐服务用 Go(性能高),用户服务用 Java(生态成熟),视频上传服务用 Python(转码库多);

- 按需扩容:在某些流量高的时间段,可以对负载压力大的微服务进行扩容。

缺点:“分布式复杂性”

- 分布式事务不一致:由于微服务架构下,服务之间是通过网络进行通信的,因此会存在分布式事务不一致的问题。

- 服务调用链路太长:由于微服务架构下,服务之间是通过网络进行通信的,因此会存在服务调用链路太长的问题。这就会导致服务调用的延迟增加。

- 运维复杂度爆炸:随着微服务的增加,服务之间的调用关系也会变得复杂。这就会导致服务治理的难度增加。

微服务架构的适用场景

不是所有公司都适合微服务,满足以下条件再上:

- 用户量超 1000 万,峰值 QPS 超 1 万;

- 团队人数超 30 人,按业务域分成多个小团队;

- 有专门的运维 / DevOps 团队,能维护服务治理工具。

架构突破点

微服务解决了高并发问题,但对 “轻量需求” 来说,成本太高:比如抖音的 “用户点赞通知” 功能,每天调用量 10 万次,却要维护一个 “通知微服务”(包含注册中心、网关、监控),性价比太低。

这时,需要一种 “不用管运维,只写业务代码” 的架构 ——Serverless 架构。

Serverless 架构(2020 - 至今):“无服务器,只写函数”

业务背景:从 “重服务” 到 “轻量功能”

2020 年后,互联网产品进入 “精细化运营” 阶段:比如电商的 “优惠券核销 物流短信通知等功能”;社交 APP 的 “点赞提醒 评论回复通知 等功能”。

这些功能的核心特点是 “轻量、潮汐流量”。 比如 “优惠券核销” 平时每天 1 万次调用,双 11 当天 100 万次调用;“点赞提醒” 凌晨调用量几乎为 0,晚上 8 点峰值 10 万次。

用微服务做这些功能,会有两个问题:

- 运维成本高:一个 “短信通知” 微服务,要维护服务器、扩容配置,太浪费;

- 成本高:服务器 24 小时开机,即使调用量为 0,也要花钱。

架构设计

Serverless(无服务器架构)的核心是 “开发者只写函数,云厂商管所有基础设施”。

即把业务逻辑写成 “函数”(比如 “发送短信” 函数),函数触发时才运行,云厂商负责服务器、扩容、运维,按调用次数收费。

架构组成

| 架构层 | 核心组件 | 作用 |

|---|---|---|

| 函数层(FaaS) | 短信函数、优惠券核销函数、点赞提醒函数 | 每个函数只做一件事(比如 “短信函数”:接收手机号和内容,调用阿里云短信 API 发送) |

| 托管服务层(BaaS) | 云数据库 RDS、OSS、消息服务 MNS | 用云厂商的托管服务替代自建服务(比如用 RDS 存优惠券数据,不用自建 MySQL) |

| 触发器层 | API 网关、定时触发器、MNS 触发器 | 触发函数运行(比如用户点击 “核销优惠券”,API 网关触发 “优惠券核销函数”) |

函数运行流程(以短信通知案例)

- 用户下单成功,订单服务发一条 “发送短信” 消息到 MNS;

- MNS 触发器监听消息,触发 “短信函数” 运行;

- “短信函数” 从 RDS 查用户手机号,调用阿里云短信 API 发送订单通知;

- 函数运行完成后,自动释放资源(不占用服务器);

- 云厂商按 “函数运行时间(100ms)+ 调用次数(1 次)” 收费。

核心特点

- 无状态:函数运行时不保存数据(比如 “短信函数” 不存手机号,每次运行都从 RDS 查),下次触发重新初始化;

- 自动扩缩容:调用量从 1 万涨到 100 万,云厂商自动加 100 个函数实例;调用量降到 0,实例也降到 0,不花钱;

- 按调用计费:阿里云函数计算,每月 100 万次调用以内免费,超了按 0.01 元 / 万次收费,成本极低。

优缺点

优点:极致轻量化,降本增效

- 开发快:“发送短信” 函数只需要 10 行代码(调用云厂商的短信 API),不用写服务治理逻辑,10 分钟就能上线;

- 运维为 0:不用管服务器、扩容、监控,云厂商全搞定(比如函数运行报错,云厂商会发告警到钉钉);

- 成本低:某电商的 “优惠券核销” 函数,每月调用量 50 万次,成本不到 1 元,比微服务(每月服务器费 500 元)省 99%。

缺点:不适合所有场景(别滥用!)

- 状态管理难:函数无状态,需要频繁调用 BaaS 服务(比如 RDS),如果业务逻辑依赖复杂状态(比如长会话),会很麻烦;

- 厂商锁定:阿里云函数计算的 API 和 AWS Lambda 不一样,把函数从阿里云迁到 AWS,要改代码;

Serverless架构的 “最佳实践”

- 适合场景:轻量功能(短信、日志处理)、潮汐流量(秒杀通知)、边缘场景(IoT 设备数据处理);

- 不适合场景:低延迟(直播、游戏)、高状态(长会话应用)、高计算(大数据分析);

- 混合架构:核心服务用微服务(比如电商的订单服务),边缘功能用 Serverless(比如短信通知),兼顾性能和成本

架构没有 “银弹”,选择合适的架构

回顾上文,你会发现一个规律:架构的演变,不是 “从差到好”,而是 “从适合小业务到适合大业务”—— 没有哪种架构是 “绝对先进” 的。

- 2025 年的今天,很多内部管理系统(比如公司的 OA)还是用单体架构(因为用户量小,没必要拆);

- 某些大公司的核心业务用微服务架构,边缘业务(短信通知)用 Serverless架构;

- 一个创业项目,从单体架构起步,用户量超 10 万拆垂直架构,超 1000 万拆微服务,边缘功能用 Serverless,这才是 “合理的演进路径”。

最后,给你一个 “架构选择决策表”,帮你快速判断该用哪种架构。

| 业务规模 | 团队人数 | 核心需求 | 推荐架构 |

|---|---|---|---|

| 用户量 < 1 万,功能 < 10 个 | 1-5 人 | 快速上线,成本低 | 单体架构 |

| 用户量 1 万 - 10 万,功能 10-20 个 | 5-10 人 | 风险隔离,性能可控 | 垂直拆分架构 |

| 用户量 10 万 - 100 万,多业务线 | 10-30 人 | 公共能力复用,调用标准化 | 分布式架构(SOA) |

| 用户量 100 万 - 1 亿,高并发 | 30 + 人 | 灵活迭代,抗并发 | 微服务架构 |

| 轻量功能,潮汐流量 | 任意 | 降本增效,运维为 0 | Serverless 架构 |

记住:最好的架构,是能支撑当前业务,又能为未来 1-2 年的增长预留空间的架构。千万不要为了 “追热点” 而盲目拆分,也不要为了 “省成本” 而固守旧架构。